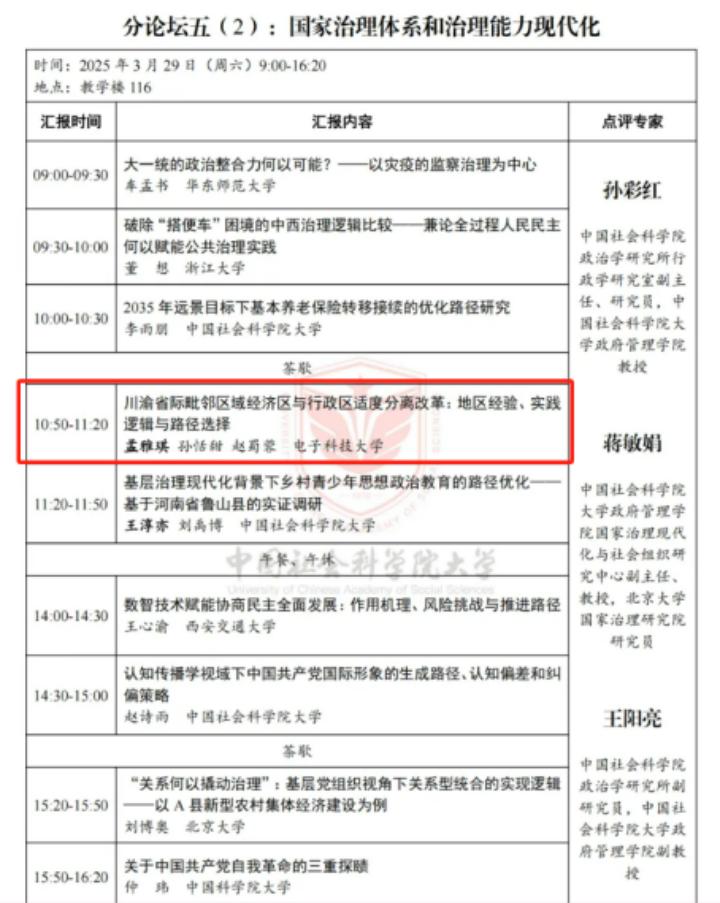

3月28—29日,中国社会科学院大学第三届“未来学者”论坛在京举行,论坛主题为“中国式现代化与高质量发展”。电子科技大学公共管理学院研究生、西非研究中心助理孟雅琪、孙恬甜撰写的文章《川渝省际毗邻区域经济区与行政区适度分离改革:地区经验、实践逻辑与路径选择》被会议收录,论文荣获论坛“三等奖”。本篇论文由电子科技大学公共管理学院教授、博导、西非研究中心主任赵蜀蓉指导。

文章概述:探讨以“有形的边界”形成的行政区与以“无形的边界”渐成的经济区之间的关系,是地区经济与产业实现充分与平衡发展难以回避的主题。在党的二十大“深入实施区域协调发展战略”重大部署下,川渝地区通过“探索经济区与行政区适度分离改革”回应时代命题,并开展了一系列地区实践,其中以川渝省际毗邻区域为代表。本文以川渝省际毗邻区域开江县两区分离改革为案例样本,基于理性选择制度主义分析“内在动机”;用元治理理论和协同治理SFIC模型分析“外在选择”。基于上述理论,本文提出开江县两区分离改革实践逻辑的一个“条件-过程-结果”整合分析框架。研究发现,开江“行政区经济”呈现双城互动联通之困、产业布局趋同之困、民生利益失衡之困和区域行政壁垒之困的负面效应,通过推动政策机制统筹、推动产业培育统筹、推动开放平台统筹和推动民生保障统筹,形成了“破界—协界—连界—融界”的过程,最终实现从“有界”到“无界”的适度分离。“两区分离行动”通过政策理性主义下的价值协同、权力结构变革中的利益协同和政府竞争合作中的身份协同“三重协同”进行理性选择,并历经“催化式领导”实现政治势能转化—多元主体三维联动催生内生动力—阶段性成果及反馈形成良性循环三个阶段,不断扩大协同优势,持续克服协同惰性,总结实践约束,凝练路径选择,以期为省际毗邻区域治理从“制度性边界”向“功能性界面”转化,打破区域壁垒、形成发展合力提供一条可借鉴、可复制、可推广的新发展模式。

论坛期间,来自全国学联以及多所高校、科研单位的百余名青年学子围绕习近平经济思想的理论与实践、技术创新与数字经济新发展、“两个结合”与当代马克思主义创新发展、全面依法治国与中国式现代化、国家治理体系和治理能力现代化五大议题展开学术交流。来自相关领域的30余位资深学者担任评审专家,对青年学子的学术报告进行点评和指导。

文:孟雅琪,杨永星

图:许倩文

责编:杨永星

审稿:西非研究中心负责人