【个人介绍】

余曼靖,公共管理学院公共管理专业2022级硕士研究生,中共党员。曾任院学生党支部纪检委员、院研会文体部副部长。曾获学业一等奖学金、二等奖学金、优秀研究生等。作为共同作者发表CSSCI集刊论文1篇、SSCI论文1篇、英文论文2篇;学术会议作报告论文5篇;参与省部级以上课题7项;撰写3篇咨政报告被《中国社会科学院要报》、成都市政协等部门采纳;参与3本专著资料整理、文字撰写和校对出版等工作。

毕业去向:中国人民大学博士研究生

【在专业探索学习中成长】

高中时,余曼靖同学观念里被家长们灌输了理科才有前途的想法,选专业时却误打误撞选了公共管理,开始了多年的文理交叉专业学习,获得了灰领学士服并成功来到电子科技大学继续读研。

在多年的学习中,逐渐扎实了公共管理学的学科基础。初入大学,读的第一本公共管理学教材是陈振明老师的《公共管理学(第二版)》,当时教授课程的老师曾是陈振明老师的博士生,给当时刚接触公共管理学的她分享了诸多前沿知识,也再后来回想起来这一有意思的六人定律。稍晚一点的学期,开始学习丁煌老师的《西方行政学说史》,对学科整体脉络有了了解。更深入地,学习了欧文·休斯所著教材的双语课程以及罗森布鲁姆、奥斯特罗姆夫妇等著名行政学家的系统理论,逐渐对整个公共管理学中的行政管理有了皮毛的了解。更加坚定地准备继续深造下去……

2022年,余曼靖同学顺利来到电子科技大学进入研究生阶段的学习,“有幸见到了那些曾经只在教科书上出现的名字”,亲耳聆听中国公共管理学界的指明灯们的讲座。深切感受到他们的前沿学识和广泛涉猎,备受激励。他们前沿的学术素养和广博的知识积累让她深受震撼,也极大地激发了她继续深入学习的热情。在学院里,她也在多位老师的指导和引领下不断进步,无论是擅长传统制度研究的教师,还是熟悉数字技术与治理融合的学者,都给予我诸多启发和帮助。在他们的支持下,“我向前迈出了小而坚定的一步”。

她在这一过程中不断探索自己感兴趣的研究领域,聚焦核心话题,范围涉及了政民互动、城乡治理、非洲问题、中非数字经济等。“这一过程中,我亲身感受到AI在学术研究中的迅猛渗透,将一个公共管理的问题抛给AI时,它所提供的知识总结和逻辑结构,往往远优于许多同学自己所写的答案。这种现象让人惊叹,也令人深思。有的人说AI率是一种悖论——因为AI的语言模仿来自人类,而人类如今却开始越来越依赖AI生成的内容。但是总体来看,这确实给公共管理学科未来的发展带来了挑战,学界大拿们在讲座中不断强调要‘构建自主知识体系’,如何在学习与技术之间取得平衡,挣脱陷于AI囹圄的路径依赖,成为一个迫切且重要的课题。”

【在良师引导信任中前行】

三年来,最令她感念的,是她的指导老师。赵蜀蓉教授不仅是她学术上的指路人,更像是在她成长路途中一位耐心而坚定的同行者,不断催促和激励着她的成长。赵蜀蓉教授从不吝于投入时间与经验,在赵老师的指导下,余曼靖同学参与了多项课题的调研、多本专著的出版、多篇报告的采纳,也完成了毕业论文的撰写。从指导她该做什么,到引导她去理解“为什么要这么做”。在赵蜀蓉教授的影响下,她开始真正意识到做学术并不是为了完成任务,而是为了回应现实、推动知识前进。这种既有专业深度又有人文温度的引导方式,让她在充满不确定性的研究过程中,获得了极大的安全感与信任感。

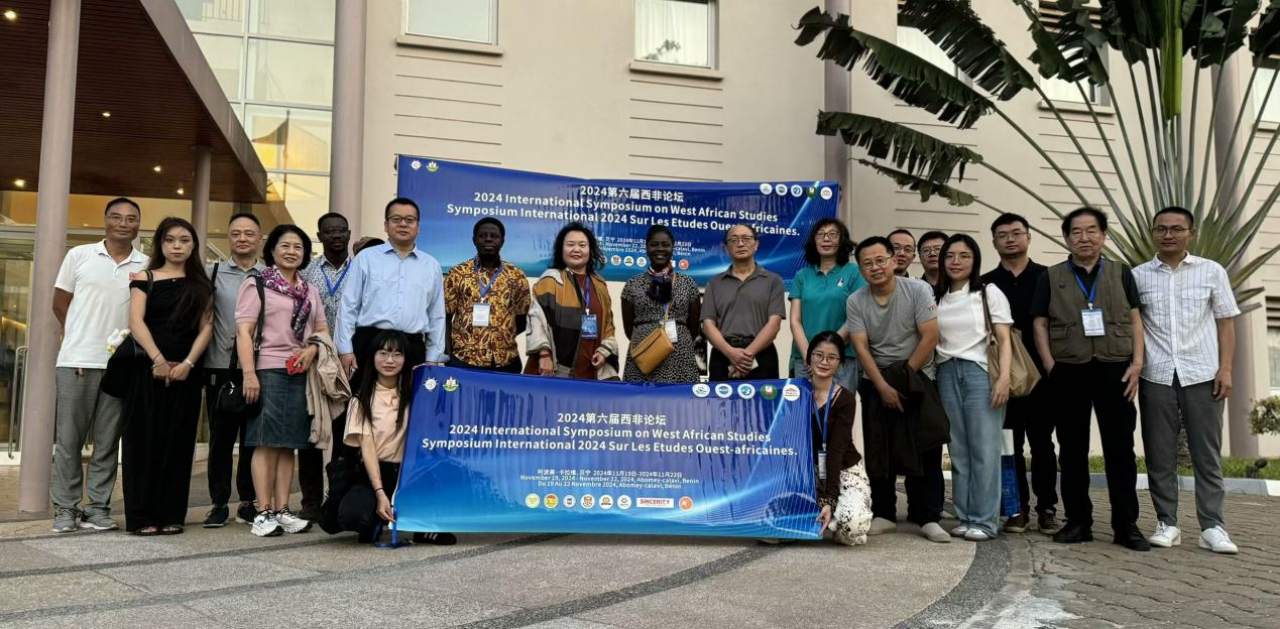

余曼靖同学回忆,在中心印象最深刻的事情应属中心承办的会议论坛。2023年、2024年,她全程参与了中心在西非国家加纳、多哥、贝宁举办的西非论坛,承办会议的工作量是巨大的,包括会议备案、时间拟定、行程规划、嘉宾邀请、签证办理、会议手册、海报横幅、跨校合作备忘录、回国手续等,一切事务都是从前没有接触过的。“这一次次的经历好像是赵老师在指引我们成长,也不断在提醒我,我们已经长大,应当具备这些能力。”

【在共同协作中提升同门情谊】

研究生阶段让她再一次深刻体会到合作的重要性。很多人在成长过程中怀着竞争思维同他人相处,害怕别人知道自己掌握的任何一点点信息和资源,但却正好是合作共享才促进了人类社会的进步。余曼靖同学也更愿意相信合作的力量。她加入院研会组织参加了青风赛并获金奖,参与多个志愿服务项目帮助他人,与同门合作完成多个课题。科研中,从开题讨论到分工协作,再到最终合稿,每一个阶段都充满磨合与共识的积累。除了学术课题,还与同门共同承担了各类讲座的筹办工作,并在非洲成功主办了两届西非论坛。每一项任务都不仅仅是能力的锤炼,更是一种责任的沉淀。“在实践中,我们应当学会如何站在系统的视角思考问题,如何在多方关系中把握节奏。”

【在更广的舞台上探索边界】

除了中心主办承办的论坛和讲座,她也积极参与各类学术会议,努力将已有的研究成果带入更广阔的讨论空间。参观中非经贸博览会,参加亚非学会年会、首届长三角公共管理学年会、浙江省国际经贸学会年会……这些会议不仅让她与领域内前辈、同辈有了面对面的交流机会,也让她意识到研究从不是一件封闭的事。每一次的分论坛报告都是一次“观点的碰撞”,在不同的理论体系和现实经验之间,她学着寻找属于自己的表达方式。“有时被鼓励、有时受启发,有时也只是默默观察,但这些现场交流的经验让我逐渐建立起面对复杂议题时的心理韧性和表达从容。”

【远赴万里外感受异国文化】

两次前往非洲的经历,对她而言是将调研真正落地的一种尝试。“从文献、数据库、视频中的非洲到现实中的街道、会议、交谈与文化,我第一次真切地理解了在地性的含义。”文化差异、沟通误区、生活节奏的不同,这些挑战真实地呈现在筹办会议与交流访问的每一个环节中。也正是在应对这些细节的过程中,她更加深切意识到学术不能停留在抽象概念之上,它必须回应现实、贴近现实,甚至依赖现实来检验其有效性。在那些土地上,她参观了非洲艺术博物馆中陈列的无数木雕,走进了奥巴马曾去到过的殖民时期的城堡,感受到了贫富差距巨大的割裂,看到了发展中国家之间合作的热情与复杂,也重新审视了自己所学所想与实践之间的距离。这种“走出去”的经历,为她打开了一个更为立体的世界图景。

【结语:接受不断成长但仍然平凡的自己】

“大一班里有一位同学,他毅然决然地选择降级换专业去读新闻专业,毕业后去往粤语地区开始了专业摄影。时隔六年,我仍然非常佩服他在内的这类人的勇气,能够突破一个舒适但是不喜欢的领域,大胆做出异于普通人的决定。我希望自己能拥有这样的能力,但是我也欣然看到自己的坚持和成长。”

成长的过程往往不只是技巧的提升,更是心态的转变。一路走来,“我逐渐学会接受那个不断追求更好却依然不完美的自己。”有时也会懈怠、会焦虑、会对写作的意义产生怀疑,但她开始理解,这些情绪并不代表失败,它们是成长的一部分,是成熟之前的必经阶段。

“我不再强求每一个想法都要立即成型,也不再因为与别人的差距而一味否定自己。我学会了在不确定中坚持、在批评中调整,在完成与未完成之间寻找节奏。这种与自我和解的过程,是研究生三年送给我最重要的礼物。”

文字:许倩文

图片:余曼靖

责编:许倩文

审稿:西非研究中心负责人